更新时间:2025-09-18 11:39:30

《信息技术服务运行维护类费用测算规范》(T/JLIT 1-2021)是吉林省团体标准,由吉林省信息技术应用协会、吉林省计算机行业商会联合发布,2021年12月30日发布,2022年1月1日实施,替代2017版(T/JLIT 1-2017)。标准核心解决长期存在的“信息技术服务运维经费缺乏测算依据”问题——需方(如政府/企业)编制预算无参考、供方(运维服务商)报价无标准、审批方(如财政部门)审核无依据,同时缓解“重建设、轻维护”的行业痛点,保障信息系统稳定运行。相关运维标准解读可查看往期文章:

一、运维费用构成

信息技术服务运行维护类费用由两部分构成:软硬件维保服务费用和系统运维服务费用。

软硬件维保服务费用,是指保障软硬件整机、其部件及其自身系统软件正常运行所需的相关费用。

系统运维服务费用,是指保障信息系统正常运行并提供例行操作、响应支持、优化改善和调研评估等服务所需的相关费用。

二、软硬件维保服务费用测算

(一)费用构成

软硬件维保费用=软硬件基础维保服务费用+软硬件维保风险费用

其中:

软硬件基础维保服务费用,是指按照软硬件原采购价格收取一定比例的维保服务费用;

软硬件维保服务风险费用,是指软硬件运行年限增加而产生的零部件采购风险、设备老化风险和软件系统更新升级风险,收取一定比例的维保服务费用。

公式为:

式中

P0i:第i项软硬件的原采购价格(元,需提供采购凭证);

Ci:第i项软硬件的基础维保取费系数(按服务级别/软硬件级别确定);

Ri:第i项软硬件的维保风险取费系数(按运行年限确定)。

(二)关键参数确定方法

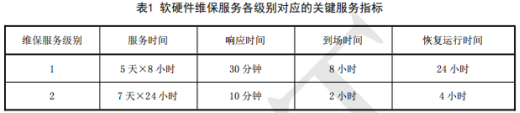

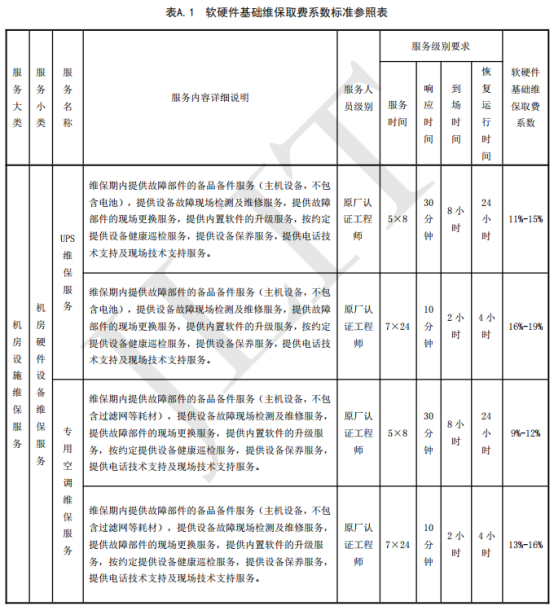

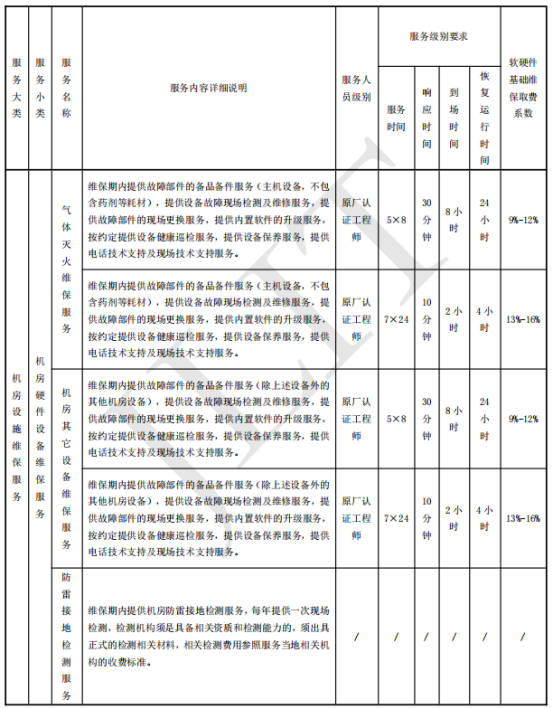

(1)基础维保取费系数(C):看“双级别”

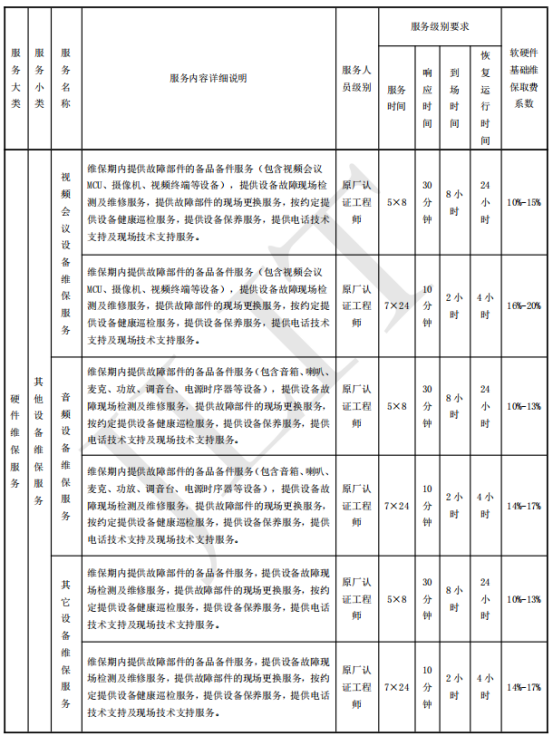

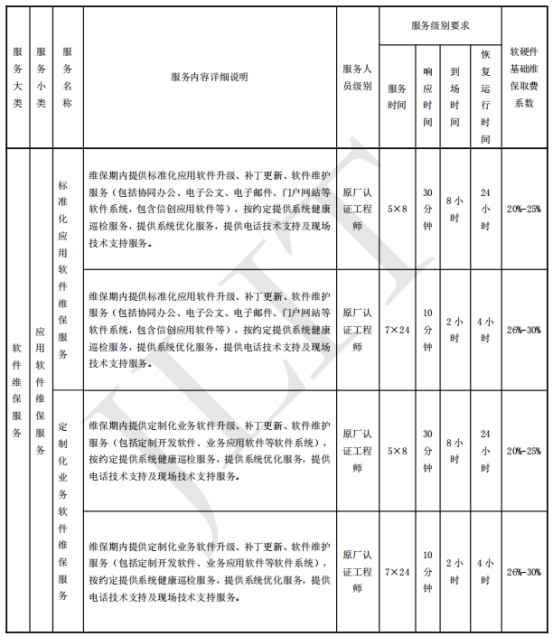

C的取值由维保服务级别和软硬件级别共同决定,软硬件类别与C的具体范围详见附录A,具体标准如下:

(2)维保风险取费系数(R):看“运行年限”

质保期内:R=0(厂商免费维保,无需额外付费);

质保期外:每增加1年,R增加1%,最高上限7%(如设备运行8年,R=7%)。

(三)示例

某企业有1台核心交换机(原采购价10万元,质保期2年已过,运行第3年,要求中级维保服务,5×8服务):

P0=100000元;

C:核心交换机5×8服务C范围15%-20%,中级取中间值17.5%;

R:运行第3年,R=2%(质保后2年);

总维保费用:100000×(17.5%+2%)=19500元/年。

三、系统运维服务费用测算新同学

系统运维服务是“保障信息系统整体运行的人力服务”(如驻场工程师巡检、故障处理、系统优化),测算逻辑围绕“人员能力级别→人员成本→人员数量→总费用”展开。

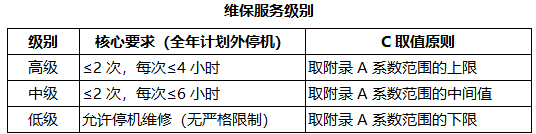

(一)确定运维工程师能力级别

按“职称/行业认证”分4级,附录B明确了认证对应关系,核心如下:

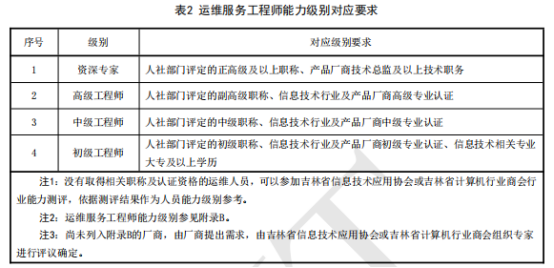

(二)确定各级别工程师成本

标准按“吉林省人社部门工资指导价+企业运营成本”制定,每2年更新,表3明确了年/月/天成本(核心数据如下):

(三)确定人员配备数量

分“终端系统运维”和“应用系统运维”两类场景,按服务规模测算人数:

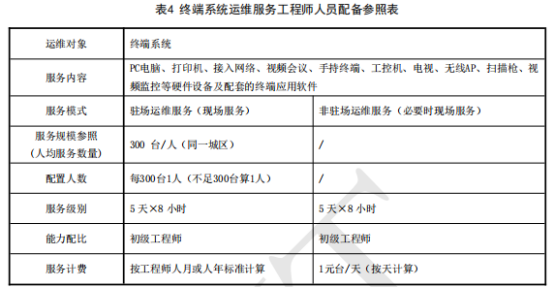

1、终端系统运维(如PC、打印机、视频会议设备)

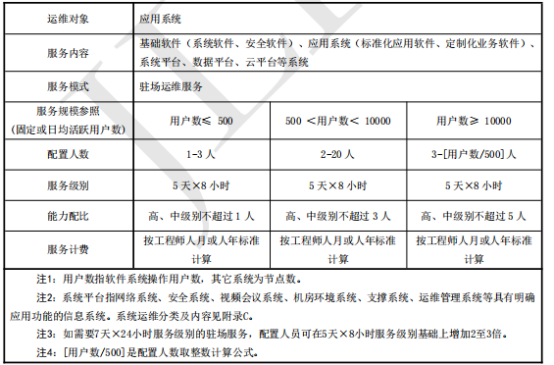

2、应用系统运维(如数据库、业务系统、云平台)

按“用户数”配备,需注意“7×24服务需增配2-3倍人员”:

(四)测算总费用

1、终端系统运维(驻场):P=E×C(E=人员数量,C=初级工程师年/月成本);

2、终端系统运维(非驻场):P=T×D(T=终端数量,D=运维天数);

应用系统运维:P=∑Ei×Ci(Ei=某级别人员数量,Ci=该级别年/月成本)。

(五)示例

某单位应用系统(用户数1000人,驻场服务):

人员配备:中级工程师2人+初级工程师1人;

年总费用:(2×275400)+(1×178200)=729000元/年。

四、附录

附录A:内容核心为软硬件基础维保取费系数表(全21项服务),提供查C的具体范围(如大屏显示设备、防雷检测的C值);

附录B:内容核心为技术认证与能力级别对照表,确认工程师资质是否符合级别要求(如PMP认证对应中级);

附录C:内容核心为运维服务分类表(代码04开头),明确服务边界(如“安全运维服务”代码0404,避免漏项);

附录D:内容核心为测算示例(终端+应用系统),参照示例核对自身测算逻辑是否正确。

五、标准的价值与应用建议

1.价值

对需方:编制运维预算有明确依据,避免“预算过高被砍”或“预算不足无法运维”;

对供方:报价标准化,减少“低价竞争”,同时证明报价合理性;

对行业:规范运维服务市场,促进“重维护”理念落地,保障信息系统长期稳定。

2.应用建议

企业/政府:测算前先梳理“软硬件清单(含采购价、运行年限)”“运维服务需求(如SLA级别、驻场/非驻场)”,再对照附录查系数;

运维服务商:报价时需附“级别认证证明(如工程师HCIP证书)”“人员配备依据(如用户数对应人数)”,提高说服力;

审批方:审核时重点核查“C/R系数是否匹配SLA”“人员数量是否符合用户数标准”,避免不合理费用。